Angst

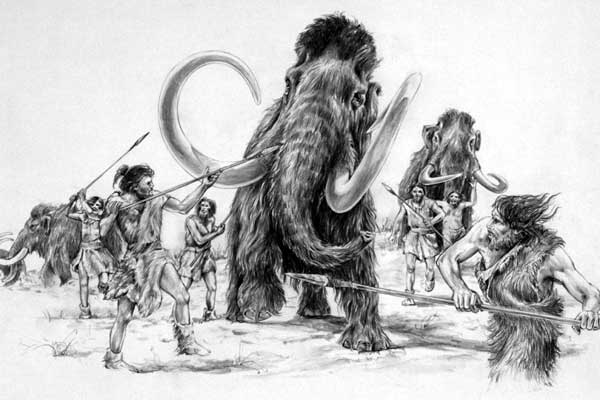

Angst ist nicht nur ein Gefühl, es ist viel mehr. Es ist ein vielschichtiger physiologischer Zustand. Um die „natürliche“ Angst zu verstehen, müssen wir uns einen steinzeitlichen Jäger vorstellen, der durch die Wälder streift und plötzlich ein Geräusch hört, das er nicht zuordnen kann. Alle kognitiven und physiologischen Prozesse in diesem Menschen stellen sich schlagartig um auf Kampf oder Flucht.

Wir sind natürlich keine steinzeitlichen Jäger, aber unser Körper hat sich seit dieser Zeit kaum verändert. In der Regel werden die gleichen körperlichen Reaktionen ausgelöst, wenn uns unerwartet ein Ereignis trifft, das wir nicht einordnen können, das wir nicht verstehen, dessen Auswirkungen wir nicht einschätzen können – natürlich ist der Ausprägungsgrad der Reaktionen unterschiedlich stark, und es sind uns Menschen auch grundsätzlich andere Reaktionen möglich.

Aspekt 1

Der Jäger geht reflexartig in eine angespannte Körperhaltung, der Verstand ist ausgeschaltet, damit er ohne Zögern – durch Nachdenken – reagieren kann, wenn die entscheidende Information kommt. Der heutige Mensch erstarrt bei der Krebsdiagnose, er denkt nicht in Ruhe über die Situation nach und bekommt nicht die Information, mit der er die Situation aktiv mit Aussicht auf Erfolg auflösen kann. In dieser Notlage greift er auf ein frühkindliches Reaktionsmuster zurück: Eine solche elementare Reaktion ist das „blinde Vertrauen“, das ein Kind seinen Eltern entgegenbringt – in diesem Fall den Ärzten. Dies ist eine der häufigsten Reaktionen. Dann ist die rationale Auseinandersetzung mit der Frage nach „meiner“ Behandlung für diese unerwartete Erkrankung kaum möglich.

Aspekt 2

Aber es wird nicht nur das „langsame“ Denken abgeschaltet, es werden auch alle körperlichen Kräfte für die bevorstehende Aufgabe bereitgehalten. Das heißt, dass auf der anderen Seite alle regenerativen Prozesse im Körper gestoppt werden. So entsteht die fatale Situation, dass der Schreck, der mit der Diagnose verbunden ist, die Erkrankung eher verstärkt als den Weg zu einer Heilung zu fördern.

Aspekt 3

Warum aber macht Krebs so viel Angst? Diese Krankheit schickt sich zwar an, Todesursache Nummer 1 zu werden, aber ist ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall nicht genauso beängstigend? Die Antwort ist „Nein“, denn wir kennen diese Krankheiten, wir haben eine Vorstellung, was ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall ist, wie er abläuft und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, nach der ersten Diagnose zu sterben. Das heißt: Es fehlt eine ganz wichtige Eigenschaft, die für die Entstehung von Angst unabdingbar ist, nämlich die Ungewissheit. Denn eine Bedrohung in Verbindung mit Ungewissheit erzeugt Angst.

Bei einer Krebserkrankung wissen wir nicht, ob und wie die Behandlung anschlägt, und frühestens nach fünf Jahren wissen wir, ob wir „über den Berg“ sind. Eine lebensbedrohliche Krankheit mit so vielen Fragezeichen macht Angst!

Aspekt 4

Diese angstbesetzte Ungewissheit ist für Journalisten eine gute Ausgangssituation, um über diese Krankheit zu berichten. Auf der Grundlage von Presseerklärungen aus dem Medizinbereich entstehen Artikel mit folgendem Tenor: Mit viel Aufwand ist es gelungen, für eine bestimmte Krebsart einen Fortschritt zu erzielen, der aber in frühestens X Jahren für eine bestimmte Patientengruppe Vorteile bringen wird. Der Leser eines solchen Artikels oder der Fernsehzuschauer, der einen entsprechenden Bericht in den Nachrichten sieht, wird unbewusst denken: Wie schlimm, wie böse ist diese Krankheit, dass mit so viel Aufwand so wenig erreicht wird? Und es entsteht neuerlich, zusätzliche Angst. Und am Ende wird diese Angst mit dem Gedanken: „Was für ein Glück, dass ich gesund bin!“ verdrängt; das heißt, die Angst wird im Körper „versteckt“ und ist dem Bewusstsein nicht mehr verfügbar.

Hinweis: Achten Sie einmal auf Ihre Gefühle, wenn Sie einen solchen Bericht im Fernsehen sehen!

Aspekt 5

Bei der Diagnose Krebs oder der Begegnung mit einem krebskranken Menschen brechen diese Ängste wieder auf – kaum wahrnehmbar, da sie dem Bewusstsein kaum zugänglich sind. Deshalb sind dann auch die oben beschriebenen Mechanismen im Zusammenhang mit Angst so massiv.

Für den Krebspatienten ist dies besonders gravierend, denn er begegnet nicht nur seinen eigenen Ängsten, sondern auch denen seiner Umgebung, die ebenso mit Angst reagiert. So entsteht eine zusätzliche Belastung, und die Angst wird noch verstärkt – die Gefühle der Umgebung werden für den Patienten zu einer zusätzlichen Belastung.

Wir sprechen in solchen Situationen gerne von „Anteilnahme“. Die Umgebung eines Krebspatienten „nimmt“ aber nicht einen „Teil“ der Ängste des Patienten, sondern lädt die eigene Teile beim Patienten ab mit dem unbewussten Gedanken: „Der Arme (Patient) – welch ein Glück, dass ich nicht betroffen bin!“

Deshalb mein Hinweis für Patienten: Erzählen Sie niemandem von Ihrer Krankheit!

_________________________________________________________________________________________________

Das Lesebuch ist interessant – Sie haben profitiert?

Mit einer Donation können Sie Ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen.

Konto: Peter Fiesel, IBAN: DE 8420 0411 1101 8878 4300